毎日ていねいに拭いているのに、「これで本当に十分?」「何で拭けば正解?」——介護現場では、時間も人手も限られる中で、手すりなど“よく触れる場所”の消毒に迷いがつきもの。忙しさの波で手順がぶれやすいのも正直なところです。

結論はシンプル。手すりは“正しい拭き方×適切な頻度×病原体に合った消毒剤”で守るのが最短ルートです。アルコールと次亜塩素酸の切替、拭き取りの方向、乾くまでの“接触時間”、金属部の水拭き仕上げ——ここを押さえれば、ムダなく確実に感染リスクを下げられます

この記事を読んで分かる事

平常時・流行時・発生時の頻度設計、アルコールと次亜の使い分け、一方向拭きと接触時間の確保、金属部の水拭きと安全対策まで、今日から実践できる具体手順が分かります。

結論:介護現場で実践すべき手すり消毒の正しい方法

忙しいシフトの中でも「これで十分?」と迷う消毒。まずは正しい拭き方・頻度・薬剤の基準をそろえ、チームで同じやり方を回すことから始めましょう。

今日から徹底すべき基本3点

厚生労働省のガイドラインでは「高頻度接触面の反復清拭」が重要と言われています。実務では次の3点を固定化します。

- 頻度の基準:平常=平常=1日に数回程度(最低1回以上)/流行期=2〜3回以上/発生時=1日数回+都度(人流ピーク後を重点)

- 拭き方:上→下、奥→手前の一方向拭き(面替えしながら)

- 薬剤:コロナ・インフル=アルコール(エタノール70〜95%)、ノロ=次亜(後述)

出典

(4)清掃・消毒・滅菌等

①定期的な清掃のポイント

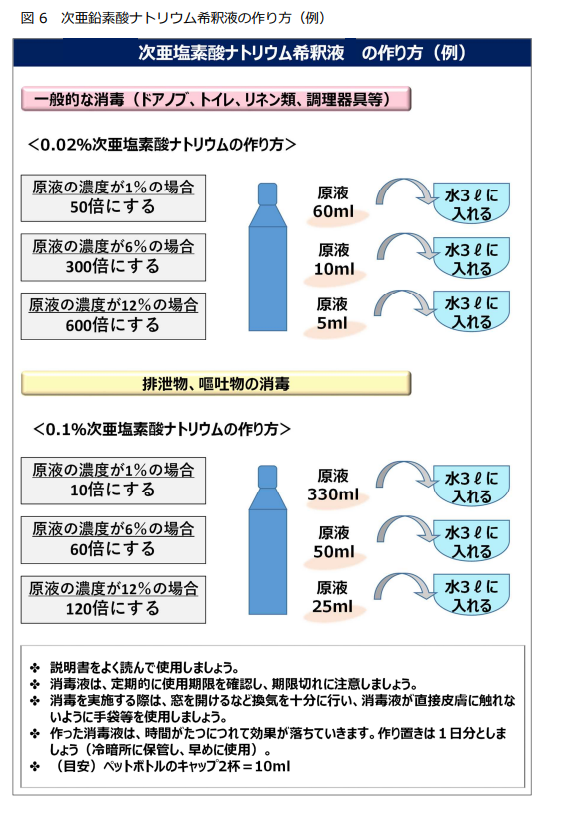

床、壁、ドア等は水拭きしますが、多くの人の手が触れるドアノブ、手すり、ボタン、スイッチ等は、状況や場所に応じての消毒(消毒用エタノール等でよい)が望ましいです。なお、ノロウイルス感染症発生時は 0.02%~0.1%(200ppm~1000ppm)の次亜塩素酸ナトリウム液を使用し、消毒後の腐食を回避するため水拭きする等、流行している感染症によっては、その病原体に応じた清掃や消毒を行う必要があります。

②嘔吐物・排泄物の処理

嘔吐物・排泄物の処理については、感染性胃腸炎(ノロウイルス等)も想定して、速やかにかつ入念に清掃をすることが重要です。

まず、近くにいる人を別室等に移動させ、換気をした上で、嘔吐物・排泄物は、マスク、使い捨てエプロン(長袖ガウン)、使い捨て手袋を着用(できればゴーグル、靴カバーも着用)して、ペーパータオルや使い捨ての雑巾で拭きとります。

処理手順については、以下を参照しましょう。特に、嘔吐物は広範囲に飛散するため、拭き残しのないように注意しましょう。なお、嘔吐物が付着した洗濯や食事(食器)については、第Ⅱ章 感染症各論「4.感染性胃腸炎」(97 ページ)を参照しましょう。

<処理手順>

・窓を開けて換気を行います。

・近くにいる利用者を移動させ、処理を行う職員以外は立ち寄らないようにしま

す。

・嘔吐物・排泄物の処理の手順を徹底し、速やかに処理します。

マスク、使い捨てエプロン(長袖ガウン)、使い捨て手袋を着用します。

※ノロウイルスは便や嘔吐物に多量に含まれ、乾燥してエアロゾル化した嘔吐物

等が感染源となる場合(塵埃感染)も指摘されているので、マスクを必ず着用

します。

・嘔吐があった場合には、周囲 2m くらいは汚染していると考えて、まず濡れたペ

ーパータオルや布等を嘔吐物にかぶせて拡散を防ぎます。

・ペーパータオルや布等で、外側から内側に向けて静かに拭き取ります。汚染を拡

げないために、一度拭き取ったペーパータオルは捨てます。

・最後に次亜塩素酸ナトリウム液(0.02%)で浸すように拭き取り、その後に水拭

きします。

※嘔吐物処理用品を入れた処理用キットをいつでも使えるように用意しておくこ

とが推奨されます。(次亜塩素酸ナトリウム液の使用期限が切れていないか、

要確認。作成した希釈液は可能な限りその日のうちに使用)

※希釈液をスプレーで吹きかけると、逆に病原体が舞い上がり、感染の機会を増

やしてしまうため、噴霧はしないようにします。

・使用したペーパータオル等は、ビニール袋に密閉して廃棄します。この際、ビニ

ール袋に廃棄物が充分に浸る量の次亜塩素酸ナトリウム液(0.1%)を入れること

が望ましいです。

・おむつ等は速やかに閉じて排泄物等を包み込み、ビニール袋に密閉して廃棄しま

す。

・トイレ使用の場合も換気を十分にし、便座や周囲の環境も十分に消毒します。

・使用した洗面所等はよく洗い、消毒します。

・処理後は手袋、エプロン、マスクをはずして液体石けんと流水で入念に手を洗い

ます。

・次亜塩素酸ナトリウム液を使用した後は窓をあけて、換気をします。出典:厚生労働省 老健局(2023)『(第3版)介護現場における感染対策の手引き』p14,15

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf

アルコールと次亜塩素酸の切替基準

「どの病原体に何が効くか」を明示して迷いをなくします。エンベロープあり(コロナ・インフル)はアルコール、エンベロープなし(ノロ)は次亜塩素酸ナトリウム。環境表面は0.02%、汚物処理は0.1%が目安。金属部は腐食を避けるため水拭き仕上げを加えます

出典

出典:厚生労働省 老健局(2023)『(第3版)介護現場における感染対策の手引き』p16

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf

拭き取り方式を標準化するSOP

「拭けばOK」では不十分。国立保健医療科学院のガイドラインでは、噴霧より拭き取り、一方向、重なり拭きが推奨と言われています。使い捨てワイプに薬剤を含ませ、乾くまでの接触時間を確保。往復ゴシゴシと布巾使い回しは避けます

出典

清拭の際には、①奥から手前に拭く、②上から下に拭く、③拭き残しが

無いように重なるようにして埃をたてないように一方向に静かに拭きま

す。洗剤で清掃した後に水拭きします。

出典:国立保健医療科学院(2023)『建物内部の消毒のガイドライン』p8

https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/arch/Bando_20230725_Guideline01.pdf

新しいペーパータオルを使ってしっかりと拭き取り、ビニール袋に捨てます。

出典:国立保健医療科学院(2023)『建物内部の消毒のガイドライン』p11

https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/arch/Bando_20230725_Guideline01.pdf

実施記録と見える化で再現性を担保

「誰が・いつ・どこを」をチェック表で可視化。食事後など人流ピークに合わせたタイムテーブルを掲示し、抜け漏れを防ぎます。自治体のガイドブックでは拭き取り方式の徹底やゾーニングの重要性が示され、運用面の指針として活用できます

出典

東京都保健医療局

高齢者・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック

高頻度接触面の拭き取り消毒を基本とし、噴霧を避ける考え方、資機材の配置、ゾーニングや職員教育の要点を網羅。現場運用の手順化・可視化に資するチェックの観点が整理され、施設での実装指針として有用。

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/kansenshoguidebook.files/20240201zentaiver.pdf

まずはこの4点を「同じやり方で回す」ことがスタートライン。次のセクションで、実際の創作ケースを通じて、迷いやすい場面の乗り越え方を具体化していきます。

事例:現場でよくあるケースで学ぶ運用のポイント

忙しい現場で迷いやすいのは「いつ・どれだけ・どう拭くか」。よくあるケースを通じて、再現性の高い運用ポイントを押さえましょう。

ケース1:平常時は朝だけ→食後にも追加で安定化

朝の一回清拭だけでは昼食後の人流ピークに汚染が残りがち。昼食後などの人流ピークごとに追加清拭し、拭き方は上→下・奥→手前の一方向に統一。厚生労働省のガイドラインでは、高頻度接触面は「1日に数回程度」の清拭・消毒を反復することが示されています

頻度の目安:平常=1日に数回程度〈最低1回以上〉/流行期=2〜3回以上/発生時=数回+都度

- 追加するタイミング:食事後・リハ後・面会後など

- 一面一拭きで面替え(往復拭きはしない)

出典

厚生労働省

介護現場における感染対策の手引き(第3版)

高頻度接触面(手すり・ドアノブ等)は日常的に清掃・消毒を反復することを基本に、対象別の方法、薬剤、注意点を体系化。平常時と流行期の考え方を整理し、現場での頻度設計や手順標準化に活用できる一次資料。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf

ケース2:嘔吐発生直後に“次亜”へ即切替し二次拡大を抑制

嘔吐後にアルコールで拭き続けると取りこぼしが発生。汚物は0.1%、環境表面は0.02%の次亜塩素酸ナトリウムで外側→内側へ拭き取り、金属は水拭き仕上げ。厚生労働省の資料では「ノロには次亜、濃度と手順が重要」と言っています。

- PPE装着・換気・作り置き禁止・ラベル管理を徹底

- 手すり等は10分程度作用させてから水拭き

出典

厚生労働省

ノロウイルスに関するQ&A

環境表面からの検出事例と対策を示し、次亜塩素酸ナトリウムの濃度(0.02%=200ppm、0.1%=1000ppm)、使用時の注意(腐食対策の水拭き、当日使い切り等)を具体的に解説。アルコールの限界と切替基準を提示。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html

ケース3:噴霧をやめ拭き取りへ一本化して安全性と効果を両立

広範囲噴霧はムラ・吸入ばく露・拡散の懸念があるため、使い捨てワイプでの拭き取りに一本化。国立保健医療科学院のガイドラインでは「噴霧は原則非推奨、一方向で重なり拭き」と言われています🧴

- 奥→手前、上→下で静かに一方向拭き

- 表面が乾くまで接触時間を確保

出典

国立保健医療科学院(NIPH)

建物内部の消毒のガイドライン

「清掃→消毒」を原則に、清拭は奥から手前・上から下・一方向で行うと規定。噴霧は効果不均一と吸入リスクから原則非推奨。材質・病原体別の薬剤選択や接触時間の考え方を示し、実務SOP化の根拠となる一次資料。

https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/arch/Bando_20230725_Guideline01.pdf

どのケースも「頻度×拭き方×薬剤」を揃えるだけで成果が安定します。次は、なぜこのやり方が効果的なのか——根拠と背景を整理します。

理由:なぜ「手すり消毒」は“やり方”で差が出るのか

限られた人員でも成果を出すには、理屈を押さえるのが近道。感染の通り道・薬剤の適否・拭き方の質——この3点の理由を根拠とともに整理します。

高頻度接触面は間接接触感染の主経路

手すり・ドアノブなどは「手→粘膜」の橋渡しになりやすく、ガイドラインでは反復清拭が必要と言われています。平常は1日1回以上、流行時は2〜3回へ増回が妥当。重点を絞れば少ない労力で最大効果が狙えます

出典

厚生労働省

介護現場における感染対策の手引き(第3版)

高頻度接触面(手すり等)の清掃・消毒を反復する基本方針を示す。対象別の方法(清掃→消毒)、薬剤選択、材質や安全面の留意点を体系化し、平常〜流行〜発生時の運用の考え方を提示。現場標準化の一次資料。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf

病原体別に効く薬剤が違う

「介護×消毒」では病原体別の適否が核心。エンベロープあり(コロナ・インフル)はアルコール、エンベロープなし(ノロ)は次亜塩素酸ナトリウムが推奨と言われています。環境は0.02%、汚物は0.1%、金属は水拭き仕上げを追加します

出典

厚生労働省

ノロウイルスに関するQ&A

ノロは環境表面からの検出があり、アルコールでは不十分な場面があるため、次亜塩素酸ナトリウムを濃度別(0.02%・0.1%)で使い分けること、金属腐食回避の水拭きや作り置き禁止など運用上の注意を具体的に記載。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html

拭き方の質(方向・面替え・接触時間)が効果を決める

研究・ガイドラインでは、一方向拭き・上→下/奥→手前・面替え・乾くまでの接触時間が推奨と言われています。往復ゴシゴシや布巾使い回しは汚染を広げがち。使い捨てワイプ+拭き取り方式で再現性を高めます

出典

国立保健医療科学院(NIPH)

建物内部の消毒のガイドライン

「清掃→消毒」を原則化し、清拭は奥から手前・上から下・一方向で行う手順を明示。噴霧は吸入・不均一の観点から原則非推奨。材質や病原体に応じた薬剤選択、接触時間の考え方を図示し、施設SOPの基盤となる。

https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/arch/Bando_20230725_Guideline01.pdf

噴霧は原則非推奨、拭き取りが標準

広範囲噴霧はムラ・吸入ばく露・拡散の懸念があるため、ガイドラインでは拭き取り方式が標準と言われています。ペーパーに薬剤を含ませ、対象を濡らして自然乾燥。表示・保管・換気などの安全面も合わせて運用します

出典

東京都保健医療局

高齢者・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック

高頻度接触面の拭き取り消毒を基本とし、噴霧は避ける考え方を明示。資機材配置、ゾーニング、職員教育、金属部の水拭きなど運用上の注意を整理。施設現場での実装と可視化に役立つ実務ガイド。

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/kansenshoguidebook.files/20240201zentaiver.pdf

根拠を踏まえれば、やみくもな消毒から卒業できます。次は、現場で迷いやすい質問に短く即答できる基準を用意します。

よくある質問:介護×消毒の基準と手順

検索の多い「介護 消毒」「手すり 消毒 頻度」「ノロ 次亜 何%」など、現場が迷いやすいポイントを根拠とともに短く整理します。

- Q介護施設の手すりの消毒頻度はどれくらい?

- A

平常時は1日1回以上、流行期は1日2〜3回、感染者発生時は朝・昼・夕+都度が目安です。厚生労働省の手引きでは「高頻度接触面は1日数回の清拭・消毒」と言われています。

出典

厚生労働省

介護現場における感染対策の手引き(第3版)

高頻度接触面(手すり・ドアノブ等)への反復清拭を基本方針として示し、平常〜流行〜発生時の運用の考え方、清掃→消毒の手順、対象別の薬剤選択と留意点(材質・安全)を体系化。現場の標準化に利用できる一次資料。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf

- Qアルコールと次亜塩素酸はどう使い分ける?

- A

コロナ・インフルなどエンベロープありはアルコール70〜80%、ノロなどエンベロープなしは次亜塩素酸ナトリウム(環境0.02%/汚物0.1%)。金属は腐食対策として水拭き仕上げを行います。

出典

厚生労働省

ノロウイルスに関するQ&A

環境表面からの検出事例と対策を提示。アルコールの限界を踏まえ、次亜塩素酸ナトリウムの濃度(0.02%=200ppm、0.1%=1000ppm)と使い分け、水拭き仕上げ、作り置き禁止・表示など運用上の注意を具体的に解説。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html

- Q正しい拭き方は?噴霧してもいい?

- A

拭き取り方式が標準で、上→下/奥→手前の一方向、使い捨てワイプで面替えしながら実施。表面が乾くまでの接触時間を確保。噴霧は原則非推奨(ムラ・吸入ばく露・拡散の懸念)とガイドラインで言われています。

出典

国立保健医療科学院(NIPH)

建物内部の消毒のガイドライン

「清掃→消毒」を原則とし、清拭は奥から手前・上から下・一方向で行う手順を明示。噴霧は効果不均一と吸入リスクから原則非推奨。材質や病原体に応じた薬剤選択、接触時間の考え方を図示し、施設SOPの基盤となる。

https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/arch/Bando_20230725_Guideline01.pdf

- Qアルコールが不足したら何で代替消毒できる?

- A

NITEの資料では、家庭用洗剤に含まれる界面活性剤がSARS-CoV-2に有効と公表。所定の濃度に希釈→一方向に拭き取り→5分後に水拭き→乾拭きの手順が推奨されています(手指には使用不可)。

出典

独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)

ご家庭にある洗剤を使って身近な物の消毒をしましょう

有効な界面活性剤の種類と必要濃度を示し、代替消毒の具体手順(希釈→拭き取り→5分後水拭き→乾拭き)を提示。噴霧や手指使用は不可と明記。アルコール不足時の環境表面の実務的な対処法として有用。

https://www.nite.go.jp/data/000111300.pdf

- Q金属の手すりに次亜塩素酸は使ってよい?

- A

使用自体は可能ですが、腐食リスクがあるため拭いた後に必ず水拭き→乾燥を行います。平常時はアルコールでの拭き取りを基本とし、ノロ等の状況で次亜に切替える運用が安全です。

出典

東京都保健医療局

高齢者・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック

高頻度接触面は拭き取り消毒を基本とし、噴霧回避・資機材配置・教育・ゾーニングの要点を網羅。金属部は次亜使用後の水拭きと十分乾燥を推奨し、現場の安全かつ実装可能な運用の方向性を提示している。

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/kansenshoguidebook.files/20240201zentaiver.pdf

まとめ:成果の出る「介護×消毒」を今日から回す

現場で迷いがちな基準を、根拠に沿って一本化すれば負担は増やさず効果を上げられます。大切なのは「頻度×拭き方×薬剤」を揃えて、チームで回し続けることです。

要点の再確認:四つの柱をチームで共有

「高頻度接触面は反復清拭」とガイドラインでは言われています。①頻度(平常1回以上/流行2〜3回)②拭き方(一方向・面替え)③薬剤(アルコール/次亜)④安全(噴霧回避・水拭き仕上げ)を共有しましょう

出典

厚生労働省

介護現場における感染対策の手引き(第3版)

高頻度接触面(手すり等)を日常的に反復清拭する原則、清掃→消毒の順序、対象別の薬剤選択や注意点(材質・安全)を整理。平常〜流行〜発生時の考え方を示し、施設で標準化すべき要件を具体化している。約款的に使える一次資料。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf

今日からできる一歩:SOPとチェック表を掲示

SOP(上→下・奥→手前・一方向/接触時間確保)をA4で掲示し、消毒チェック表で「誰が・いつ・どこを」を可視化します。噴霧は避け、使い捨てワイプで拭き取りに統一しましょう

出典

国立保健医療科学院(NIPH)

建物内部の消毒のガイドライン

清掃→消毒の原則、清拭は奥→手前・上→下・一方向で行うこと、噴霧の非推奨(吸入・不均一)を明記。材質・病原体別の薬剤選択や接触時間の考え方も提示し、現場のSOP作成と実装の軸になる。

https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/arch/Bando_20230725_Guideline01.pdf

運用を続けるコツ:切替基準と代替手段を準備

ノロ等は次亜(環境0.02%/汚物0.1%)へ即切替、金属は水拭き仕上げ。アルコールが不足する時は、界面活性剤で代替し、拭き取り→水拭き→乾拭きの手順を徹底します🧩

小さな一歩の積み重ねが、入居者さんの安全と職員の安心を守ります。今日のシフトから、チェック表とSOPの掲示だけでも始めていきましょう。

出典:

厚生労働省

介護現場における感染対策の手引き(第3版)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf

国立保健医療科学院

建物内部の消毒のガイドライン

https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/arch/Bando_20230725_Guideline01.pdf

厚生労働省

ノロウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html

東京都保健医療局

高齢者・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/kansenshoguidebook.files/20240201zentaiver.pdf

独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)

ご家庭にある洗剤を使って身近な物の消毒をしましょう

https://www.nite.go.jp/data/000111300.pdf

更新履歴

- 2025年9月15日:新規投稿

- 2025年9月27日:一部引用を追加

- 2525年10月21日:一部レイアウト修正